Ржев

Описание

Ржев (ранее: Ржев Володимиров, Ржевка, Ржов) — город (с 1216) в России, административный центр Ржевского района Тверской области. Население — 60 334 чел. (2015), площадь города — 56,17 км².

География

Ржев является первым по течению городом на Волге (находится в 200 км от её истока), в 117 км от Твери. Волга разделяет город на два исторических района — Советскую и Красноармейскую стороны. Кроме того, на территории города протекают ещё три реки: Холынка, Серебрянка и Большая Лоча.

Ржев — крупный транспортный узел: здесь пересекаются железные дороги Москва — Рига и Мурманск — Новороссийск, в 1 км от южной границы города проходит автомагистраль М9 «Балтия».

История

Средние века

Основание Ржева историческая литература относит к середине XII века, хотя в Новгородской уставной грамоте встречается его упоминание под 1019 годом. Летописи именуют этот город как Ржева Володимирова, Ржевка и Ржов.

До середины XII века Ржев входил в состав смоленских земель, что подтверждается уставной грамотой Ростислава Мстиславича, князя Смоленского, за 1150 год (первое официальное упоминание о городе в письменном источнике). От князя Ростислава Ржев переходит к его сыну Мстиславу Храброму, а от того к Мстиславу Мстиславичу Удатному. С ним связано летописное свидетельство о событиях 1216 года, где город был назван «Ржева, город Мстиславль на верхе», то есть находящийся в верховьях Волги. В тот год владимиро-суздальский князь Святослав Всеволодович осадил Ржев. Мстислав Удатный вместе с братом Владимиром Псковским выступил на помощь осаждённому городу и освободил его. В. Л. Янин составил подробное описание географии Ржевской земли, принадлежавшей в этот период потомкам Мстислава Храброго и входившей в состав Торопецкого княжества.

Долгое время святым покровителем города Ржева почитался князь Владимир, похороненный с женой Агриппиной в Успенском кафедральном соборе. Ещё в начале XX века каждый житель города мог рассказать легенду о защитнике Ржева князе Владимире: «Каждый раз, когда враги подходили к крепостным стенам, на крутом волжском берегу на белом коне возникал безмолвный воин-князь Владимир. И каждый раз по взмаху его руки враги бежали от города. Каждую ночь князь дозором обходил свой город, и каждый вечер горожане у стены ставили новую пару сапог. Множество новых сапог износил князь, но однажды поленились горожане или забыли поставить новые княжеские сапоги… С той поры осерчал князь на своих подданных и покинул город».

В XVIII веке местное почитание распоряжением церковного начальства было прекращено, в частности из-за того, что местное предание не сохранило никаких сведений о кн. Владимире. Но как показал академик Е.Е. Голубинский, речь идёт о Владимире Мстиславиче Псковском. Общецерковное почитание св. благоверных князя Владимира и княгини Агриппины было установлено в 70-е годы XX века.

Выгодное географическое положение создавало прекрасные условия для развития торговли. Но близость к западным рубежам русских земель придавала городу важное оборонное значение. На протяжении XIII-XIV веков жизнь города-крепости была весьма нелёгкой. Владевший Ржевом становился обладателем и мощной крепости и части важного торгового пути. За город шла упорная борьба.

С середины XIII века Ржевское княжество входило во владения московского князя в числе удельных городов. Тверские и новгородские князья, чьи владения подступали непосредственно к Ржеву, не раз пытались отнять его у Москвы. В XIV веке за город развернулась борьба между Москвой и Литвой, и несколько раз он переходил из рук в руки. В 1356 году Ржев был захвачен литовцами, но через два года отбит войсками великого князя Ивана II Красного. В 1359 году Ржев на девять лет оказался вновь во владении Литвы, и лишь в 1368 году Москва опять присоединяет его к своим землям. В 1376 году Ржев упоминается опять как литовское владение, а участие ржевской рати в походе Дмитрия Донского на Новгород в 1386 году указывает о принадлежности города в то время Москве.

В дальнейшем Ржев ещё много раз менял владетелей, будучи хорошей «разменной монетой» в политических играх князей. Так, по договору 1390 году между князем Василием I и Владимиром Андреевичем Серпуховским Ржев отошёл последнему. В начале XV века Василий I меняет у Владимира Серпуховского Ржев на Углич, возводит в городе новые укрепления и отдаёт его «в кормление» литовскому князю Свидригайле Ольгердовичу, перешедшему на сторону Москвы. В начале 40-х годов XV века город принадлежал Дмитрию Шемяке. Во время борьбы за московский престол великий князь Василий II, ослеплённый Дмитрием Шемякой и скрывавшийся от него в Твери, дарит Ржев князю Борису Тверскому. Но жителям Ржева пришёлся не по нраву князь Борис, и они взбунтовались. Борису пришлось силой доказывать своё право на власть. После многодневной осады Ржев был взят тверским князем. Произошло это в 1446 году, а через два года Ржев опять захватила Литва. По мирному договору 1449 года Литвы с Тверью город был возвращён тверскому князю. С его смертью Ржев, который Волга делила на две части, был поделён между двумя его сыновьями, и только в 1521 году по причине бездетности их потомков этот многострадальный город окончательно отошёл великому московскому князю.

Новое время

Москва придавала Ржеву большое значение как крепости, охранявшей её западные границы от польско-литовского вторжения. В Смутное время в Ржеве бывали самозванцы, поляки, шведы. Первого самозванца жители Ржева поддерживали, «предались тени Лжедмитрия», как видно из летописи. С поляками Лисовского они вели активную борьбу. Осаждённый поляками город под командованием боярина Фёдора Шереметева оказал врагам достойный отпор, хотя сам очень пострадал, а многие его защитники погибли. С изгнанием поляков город начинает восстанавливаться. Границы Руси отодвигаются от Ржева, но ещё несколько десятилетий он продолжает оставаться надёжной тыловой базой и крепостью. При первых Романовых в крепости Ржева сохраняется большой гарнизон, сам город остаётся сборным пунктом дворянского ополчения и стрелецких полков во время военных действий.

Возрастает и экономическое значение Ржева. Поток обозов с товарами по радиально расположенным от города большакам (большим дорогам) и караванов судов по Волге возрастает с каждым годом. Важнейшим промыслом Ржева становится извозный, а одной из главный фигур экономической жизни Ржева делается ямщик. Всё больше строится в городе постоялых дворов. К концу XVII века на торговой стороне начинают возводиться каменные строения, на берегу Волги встают новые пристани и склады. К началу XVIII века Ржев выдвигается в число значительных торгово-промышленных центров Российской империи.

А. Я. Волосков. «Вид Ржева». 1856 год Вид на Волгу в Ржеве. Фотография С. М. Прокудина-Горского, 1910 Старый тракт на Москву, г. Ржев. Фотография С. М. Прокудина-Горского, 1910

Согласно административному делению в течение XVIII века Ржев был приписан вначале к Ингерманландской губернии, затем стал городом Тверской провинции Новгородской губернии, а в 1775 году — уездным городом Тверского наместничества. К середине века здесь работали 25 заводов и фабрик, на базе местного сырья работали маслобойная, льнообрабатывающая, лесопильная, кожевенная, кирпичная мануфактуры. На строительство Санкт-Петербурга ежегодно поставлялось множество рабочих инструментов, дерева и кожи, для флота здесь ткали парусное полотно, вили верёвки и канаты. Из западных губерний и с Украины в Ржев доставляли хлеб и другие продовольственные товары, а из Ржева они уходили в новую столицу. В течение лета более 100 барок, а зимой до 7 тысяч обозов развозили товары в другие города России. На торговой площади Ржева, где стоял гостиный двор со 105 каменными лавками, ежегодно проходили две ярмарки — Сборная и Петровская. Из окрестных сёл и деревень в город приходило до 8 тысяч человек для работы на многочисленных пристанях и предприятиях грузчиками, трепачами льна и пеньки, бурлаками и лоцманами.

Экономические изменения никак не повлияли на жизненный уклад горожан. Наоборот, новшества в быту, связанные с реформами Петра I, в Ржеве были встречены неодобрительно. «Дела Петровы ещё дела антихристовы», — говорили купцы-старообрядцы, которых в городе было немало. Всё, что нарушало старый порядок, вызывало бурное противодействие, даже новый план городских властей по благоустройству и расширению улиц привёл к бунту. В Ржеве, разделённом рекой на 2 части, со времён церковного раскола исторически сложились два религиозных центра. На правой, Князь-Дмитровской, стороне «правили» купцы-старообрядцы. На левой, Князь-Фёдоровской, — никонианцы, сторонники Никона. Соперничество между ними носило крайне враждебный характер, и часто в разговорах звучало «наша сторона» или «та сторона». Ржев можно было назвать старообрядческим городом: по данным о распространении старообрядчества в Тверской губернии в XVIII—XIX веках их «основным местным центром был город Ржев, где из общего числа старообрядцев губернии 7775 человек, проживало 6416». Влиятельное купечество с его капиталами, большинство которого было старообрядцами, обеспечивало себе большой вес и экономическое господство в городе.

В 1870-х годах Ржев среди городов Тверской губернии был наиболее значительным торговым пунктом после самой Твери; в нём проживало свыше 30 000 жителей. С прокладкой железных дорог торговое значение города упало, весьма развитые прежде льнотрепальное и пенькопрядильное производства сократились. В 1890 году в городе насчитывалось 21 397 жителей, среди которых более 50 % составляли старообрядцы (в основном беспоповского толка). В 1896 году имелось 27 фабрик и заводов. Главными предметами торговли выступали хлеб, лён и пенька.

Ржев был один из первых городов, где появилась почтовая связь: с 1866 года здесь была своя земская почта, выпускались ржевские конверты и марки. Почта была конной, уходила из города по четвергам и воскресеньям со скоростью 40 вёрст в сутки. Много лет Ржев называли «голубиным городом». В городе было множество голубятников и голубей. В результате скрещивания и отбора были выведены породы голубей получившие названия «ржевской»: Ржевский ленточный турман, Ржевская чайка.

29 октября (11 ноября) 1917 года в Ржеве Совет рабочих депутатов создал Военно-революционный комитет и провозгласил установление в городе Советской власти (утвердилась в середине декабря). Генеральный план и схема планировки Ржева была разработана в 1927 году архитектором-градостроителем А. П. Иваницким.

Новейшее время

До Великой Отечественной войны население города составляло 56 тыс. человек. В результате боевых действий в 1941—1943 годах за 17 месяцев оккупации Ржев был разрушен до основания. Из 20 тыс. человек, оказавшихся в оккупации в Ржеве, и приблизительно стольких же в районе, в день освобождения — 3 марта 1943 года — в городе осталось 150, вместе с районом — 362. Из 5 443 жилых домов Ржева уцелело лишь 297. Общий материальный ущерб, нанесённый оккупантами городу и району, по определению Чрезвычайной Государственной комиссии составил полтора миллиарда рублей. По оценке участника этих событий, маршала Советского Союза В. Г. Куликова, в Ржевской битве общие потери Красной Армии составили свыше 1 млн человек. После войны город был отстроен заново. Яркое художественное воплощение Ржевская битва нашла в «ржевской прозе» писателя Вячеслава Кондратьева, стихотворении Александра Трифоновича Твардовского «Я убит подо Ржевом», в стихотворении "Бесы" Михаила Матусовского, песне Михаила Ножкина «Под Ржевом».

Достопримечательности

-

Герб на стеле «Город воинской славы»

-

Церковь иконы Оковецкой Божией матери

-

Здание Государственного банка (бывший банкирский дом Рябушинских)

-

Памятник генералу А. Н. Сеславину

-

Братское кладбище советских воинов

Наиболее значимые памятники архитектуры

- Храмы Ржева

- Здание Государственного банка (модерн, нач. XX века) (Пушкинская наб., д. 17)

- Дом купцов Образцовых (классицизм) (Советская площадь)

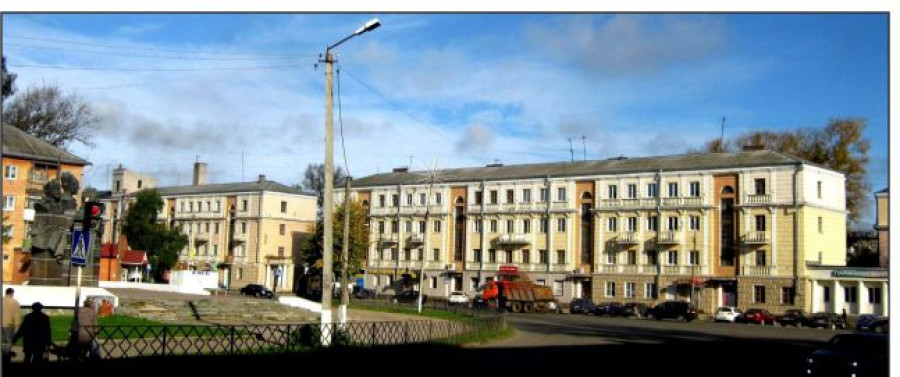

- Архитектурный комплекс площади Коммуны

- Здание Краеведческого музея (Красноармейская набережная, 24а)

- Здание Выставочного зала (улица Ленина, 4/53)

- Комплекс жилых домов на Ленинградском шоссе (дд. 29, 31), ул. Никиты Головни (д. 1), ул. Куйбышева (д. 2) («Калининские дома»)

- Здание вокзала Ржев-II (Ржев-Балтийский) (1952)

Памятники

Памятники тематические

- Обелиск освободителям Ржева и вечный огонь (на Соборной горе);

- Аллея Героев Советского Союза — участников Ржевской битвы (в парке Грацинского);

- Стела «Ржев — город воинской славы» (на Советской площади);

- «Танк Т-34» — памятник танкистам освобождавшим Ржев (на площади Мира);

- «Противотанковая пушка ЗИС-2» — памятник артиллеристам освобождавшим Ржев (в парке Грацинского);

- «Паровоз СУ 208-64» — монумент в честь ржевских железнодорожников погибших в годы Великой Отечественной войны (в парке железнодорожников);

- Стела воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (в парке железнодорожников);

- Стела на месте казни активистов подпольной организации: А. П. Телешева, В. И. Новожёнова и А. В. Белякова (на Советской площади);

- Памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС (на площади перед ГДК);

- «Самолёт МиГ-17» — памятник лётчикам — участникам Великой Отечественной войны (на возвышении около реки Холынки);

- Памятник воинам, погибшим в Афганистане (в сквере у старого моста);

- Памятник воинам 204-й воздушно-десантной бригады в феврале 1942 года закрепившимся на плацдарме Мончалово – Окороково и оказавшим содействие войскам 29-й армии при выходе их из окружения (в сквере у вокзала Ржев-II);

- Стела «Честь и Слава труду» (рядом с локомотивным депо «Ржев»).

Памятники знаменитым людям

- Памятник военкому В. В. Грацинскому (в парке Грацинского);

- Памятник В. И. Ленину (на Советской площади);

- Памятник В. И. Ленину (в сквере у вокзала Ржев-I);

- Памятник маршалу авиации А. И. Покрышкину (на улице Челюскинцев);

- Памятник герою войны 1812 года генерал-майору А. Н. Сеславину (на площади Коммуны);

- Памятник И. В. Сталину (у входа в избу-музей И. В. Сталина в Хорошево);

- Памятник революционерам — делегатам II Всероссийского съезда Советов от города Ржева: С. Жигунову, И. Бодяшкину и С. Иоффе (на площади Революции).

Музеи

- Ржевский краеведческий музей — Красноармейская наб., д.24а.

- Музей военной истории Ржева с диорамой «Ржевская битва» и экспозицией военной техники — Красноармейская наб., д.26.

- Ржевский филиал центрального музея Октябрьской железной дороги — Октябрьская ул., д.74/21.

Режим работы: 09:00 — 17:00, обед 12:00 — 13:00. Вход свободный.

- Музей истории Ржевского корпуса ПВО с экспозицией авиационной и ракетной техники — ул. Челюскинцев.

Посещение только с экскурсиями.

- Выставочный зал — ул. Ленина, д.4/53.

- Изба-музей И. В. Сталина — Ржевский район, дер. Хорошево.

Ржев в искусстве

- Неоднократно посещавший в 1848—1859 гг. Ржев А. Н. Островский, возможно, мог использовать образ города в качестве прототипа города Калинова в своей пьесе «Гроза».

- Демьян Бедный использовал в качестве основы сюжета стихотворения «Этому не бывать!» историю о написании в 1930 г. работницами Ржевской льночесальной фабрики письма бывшему владельцу фабрики Рябушинскому (текст письма и стихотворения).

- Главным героем повести Вячеслава Шишкова «Прохиндей» является ржевский купец Долгополов. Описанию купеческого Ржева посвящены первые главы повести.

- Кровопролитные бои под Ржевом в 1941—1943 гг. нашли художественное воплощение в «ржевской прозе» писателя Вячеслава Кондратьева, стихотворении Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом», песне Михаила Ножкина «Под Ржевом».

- Песня "Турманы- турмалины", в исполнении В. В. Толкуновой, посвящена породе голубей "турманы", выведенной во Ржеве, благодаря данной породе голубей Ржев имеет неофициальный статус "Голубинное сердце России".

Имя Ржева в топонимах

В Москве, в честь Ржевской иконы Божией матери, названы Большой и Малый Ржевские переулки.

Рижский вокзал в Москве с 1942 по 1946 год назывался «Ржевским», железнодорожная платформа пригородного сообщения расположенная рядом с ним, по сей день носит название Ржевская.

Улица Ржевская в городах Другие топонимы в городах

- Переулок Ржевский есть в городах: Брянск, Выборг и Торжок.

- В городе Шебекино Белгородской области, есть Ржевское шоссе.